引言

“Daddy”“小狗”“魅魔”等原本属于 BDSM 性暗语的词汇,如今却频繁出现在社交媒体和大众视野中,引发了有趣的语言现象。BDSM 通常指 捆绑与调教、支配与臣服、施虐与受虐 等性角色玩法,其相关术语曾经只在小圈子内使用,如今却以网络流行语的姿态走进日常对话。这些词有的被赋予新的娱乐含义,有的被刻意软化、可爱化,使之脱离原本的情色语境。是什么促成了这些 BDSM 词汇的“出圈”?本文将从社交媒体的角度出发,结合Z世代的文化心理、主流娱乐与二次元的助推等方面,解析这一语言现象背后的原因和机制。

社交平台与BDSM语言的模因化传播

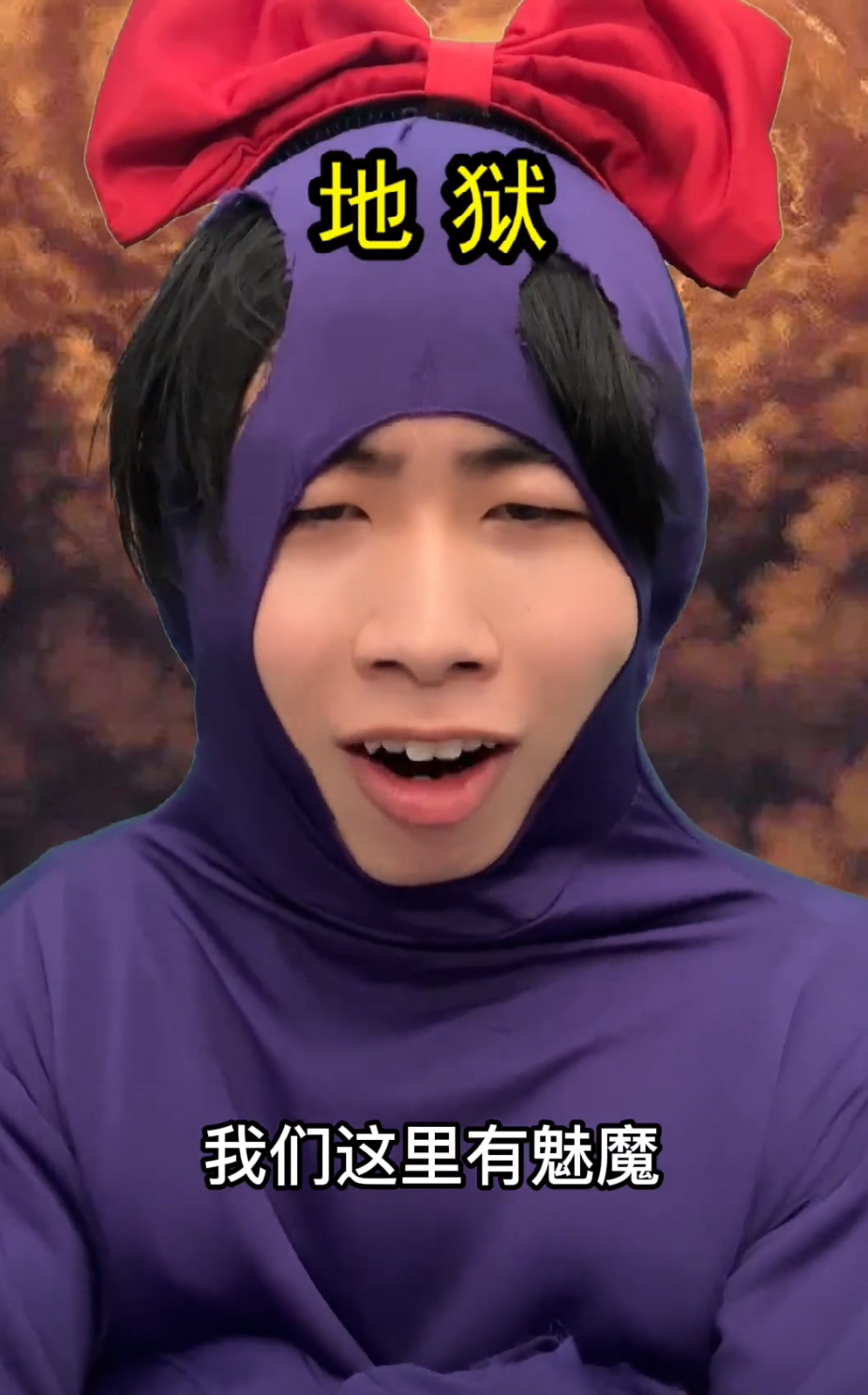

当今社交平台的病毒式传播,是小众词汇迅速走红的推手之一。TikTok(抖音)、微博、Twitter等平台充满了用户创造的梗文化和二创内容。一个原本冷门的词,只要被用于一个有趣的视频或段子,就可能引发模仿热潮,演变成网络模因。例如,近期抖音上流行的“我们这里有魅魔”梗便源自网友恶搞严肃的“天堂 vs 地狱”选择题:当天堂列举各种美好,而地狱每次都只抛出一句“我们这里有魅魔”时,弹幕里网友戏谑评论“这么严肃的事情怎么可以涩涩”并纷纷表示还是选地狱吧。“魅魔”(succubus,本指梦中诱惑男性的女淫魔)就这样因为一个短视频段子走红网络,被赋予了戏谑调侃的意味。

各大平台的算法推荐会放大这类趋势。当某个BDSM相关梗出现后,微博热搜、抖音/B站话题里往往涌现大量跟风创作。正如有评论指出:“每当有一个网络热梗出现,各大平台必然会涌现大量以这些热梗为原型的小游戏,尤其以微信和抖音居多”。内容创作者们将流行梗融入表情包、短视频、小游戏,使其传播范围几何级扩散。比如TikTok上不乏以“Daddy”梗拍摄的短视频——有的女生录制自己当众喊男友“Daddy”看对方反应,有的博主演绎“叫爸爸”的搞笑场景。这些短视频动辄获得上百万点赞,加速了“Daddy”一词的模因化扩散。

此外,社交媒体的社区文化也助推了 BDSM 词汇的传播。在 Twitter 和 Reddit 等平台,存在众多讨论 DDLG(Daddy Dom/Little Girl)、宠物扮演等亚文化的社区;在抖音和小红书上,也有年轻人用标签分享“小狗文学”“小猫文学”等内容。在这些圈层内,原本私密的性角色用语被赋予了社群暗号或情感表达的功能,被频繁引用和二次创造。当这些圈层内容被围观、出圈时,相应词汇也一起被带入更广泛的舆论场。

最后,不容忽视的是网络亚文化对禁忌的消解。互联网诞生了“大家乐于把严肃话题开黄腔”的现象——所谓 Rule 34(34号定律)所说的“万物皆可涩”。根据这一“定律”,“别说东北雨姐,每个玩东北雨姐梗的人都可以成为色情模因”。也就是说,在网络迷因文化中,一切题材都可能被赋予色情/擦边的解读,BDSM词汇的传播正是受此推动:越是边缘和挑战伦理的元素,越容易引发围观和传播狂欢。社交平台提供了这种全民狂欢的舞台,让小众隐晦的BDSM语言以戏谑模因的形式进入大众视野。

BDSM术语的“软化”与“可爱化”网络改造

当BDSM词汇脱离原本隐秘的语境进入公开对话,往往经历了语义软化或形象可爱化的过程,被赋予全新的娱乐意义。这种“洗白”使原本露骨的词语不再让大众反感,甚至觉得有趣、亲切。

以“小奶狗”一词为例。本是形容恋爱中年轻黏人、忠诚乖巧的男生的网络语,“小奶狗”概念其实衍生自更早的“小狼狗”。最初“小狼狗”在坊间有不雅含义,指被年长女性包养的年轻情夫,带有情色和金钱交易色彩。但随着日韩影视剧刮起“年下恋”风潮,观众对荧屏上的“小狼狗”形象大呼可爱,“小奶狗”这个说法也随之走红,原先的贬义色彩逐渐褪去。当越来越多粉丝对着剧中“小奶狗”男友角色“舔屏”尖叫,这词仿佛成了褒义,连不少男生也自称“当年的我也是小奶狗”来自嘲,可见其低俗含义已被淡化。显然,网络语境将原本不登大雅之堂的称谓软化为了流行时髦语。

“Daddy”一词的漂白过程亦是如此。在英文里,“Daddy”用于情侣调情早有历史,而中文语境里,“叫爸爸”曾长期被视作床笫间的淫词亵语。然而,到了近年娱乐至上的网络时代,亲属称谓纷纷脱去伦理色彩:“爸爸”不再专指严肃的父亲角色,反而成了一种流行的调侃和追星用语。“拜娱乐文化和粉丝文化所赐,‘爸爸’这个词逐渐脱去了性的色彩”,粉丝开始亲切地喊偶像“某某爸爸”,网友戏称金主为“老板爸爸”“客户爸爸”。“爸爸”从原来的权威称谓蜕变为带点谐谑奉承意味的网络流行语,其背后的性隐喻被有意忽略或淡化。类似地,“主人”“小奴”此类原本直白表述支配/臣服关系的词,在弹幕或聊天中出现时,经常只是扮萌卖乖的玩笑,人们并不会当真联想到真实的SM场景。

网络文化的萌化能力也功不可没。许多BDSM相关的意象经过动漫、表情包的再创造后,变得“又污又萌”。例如,“小狗”在BDSM语境里可能指代宠物扮演中的狗奴角色,但在网络上常被萌化成对恋人的爱称。“小狗文学”便是一种网络亚文化现象:创作者用稚嫩直白的语句,自称为对方的小狗,表达忠诚热烈的爱意,被视为一种治愈风的情话风格。在这些文字中,“小狗”形象被塑造得纯真而忠诚——“只要你爱小狗,小狗也会只爱你…小狗的快乐就是奔向你”——完全没有任何情色暗示,而是无害又深情的可爱符号。再比如各类兽耳、项圈等元素,本来源于BDSM里的宠物play道具,如今通过二次元形象的包装,成了卖萌装饰品,被大众所接受。种种“去情色化”的包装,成功地降低了此类词汇的敏感度,使之能够大大方方地登上社交平台而不显突兀。

总的来说,BDSM术语在网络语境中的软化/可爱化,是大众文化对小众语言的一次“重造”:去除不雅外衣,赋予萌趣内核。经过改造的词汇既保留了一丝原本的刺激性(作为笑料的“点到即止”的污),又因为披上了可爱或幽默的外壳,让大众乐于使用而无心理负担。这为这些词汇的大范围传播创造了条件。

Z世代性文化开放态度与语言外溢

Z世代(一般指1995-2009年出生的人群)的观念变迁,是BDSM词汇出圈的重要催化剂。相较父母辈的讳莫如深,如今的年轻人对性与身份的讨论明显更加公开、坦然。他们成长于网络时代,获取性知识和接触多元文化的渠道更广,从而对性亚文化、角色认同和标签表达展现出更高的接受度。

调查数据表明,Z世代对非主流性实践的兴趣和包容度的确领先于前代。Kinsey研究所与约会应用Feeld的一份报告显示,超过一半的Z世代受访者(55%)承认曾发掘出新的性癖好,这一比例高于千禧一代的49%和更年长世代。在对全美1500名成年人的抽样调查中,有 55%的Z世代表示曾有 BDSM或性虐相关幻想,显著高于X世代的31%和婴儿潮一代的12%。也就是说,如今的年轻人里有过“捆绑”“支配”等幻想的人过半。这种观念上的开放,意味着当BDSM相关词汇在网络出现时,Z世代并不感到陌生或反感,反而可能觉得新奇、有趣,甚至产生亲切的认同。

更重要的是,Z世代正推动一种“性无标签”的文化。他们对性取向、性别身份的多元化高度包容,乐于接纳各种自我认同。正如有评论指出:“对年轻人来说,性是绝对没有标签的。他们把自己放在许多光谱上…性别认同等等对他们而言都不需要太过纠结”。在这种观念下,年轻人更敢于用各种标签来自我表达或寻求共鸣——哪怕这些标签源自边缘圈子。于是我们看到,不少Z世代会在社交媒体的自我介绍中半开玩笑地写上“抖M”“抖S”,甚至直接称自己是“Daddy”性格或“kitten性格”等等。这种对角色标签的自我认同和戏谑使用,使得BDSM词汇自然地渗透进他们的日常语言。

Z世代对性话题的坦诚也体现在流行文化消费上。他们主导的话语空间里,充斥着对性与关系的新潮探讨——从大尺度吐槽综艺,到热门播客、公众号讨论“Dom/Sub关系”“Polyamory”等概念,无不体现出这一代人的性文化素养已今非昔比。当“小狗”“魅魔”之类词汇出现时,年轻网友往往迅速脑补并秒懂其含义,然后通过弹幕、评论再创造出玩梗文艺。例如B站上曾经热门的弹幕用语“前方高能,抖M慎入”,将“抖M”用作调侃胆小观众的自嘲;又如微博上年轻用户经常用“我要变成你的狗勾”来花式表白。这些都说明,在Z世代群体中,BDSM相关用语已经不再是洪水猛兽,而被视作一种大胆又潮流的表达方式。当这一代人成为社交媒体的主力用户时,相关语言元素向主流蔓延也就顺理成章了。

需要指出的是,Z世代对性文化开放并不等于纵欲或失去理性,很多年轻人一方面大胆谈性,另一方面仍注重自我边界和同意原则。正是这种更健康、自主的性观念,令他们能以游戏人间的心态来使用BDSM词汇——既不会过度色情化,也不觉得羞耻难堪,而是将其当作日常社交中的一种梗和身份表达。这种轻松的态度无疑为这些词汇的大众化提供了良好的土壤。

大众娱乐与二次元文化的强化助推

主流娱乐产业和二次元亚文化的推波助澜,同样让BDSM元素更加深入人心。过去十余年里,我们其实已经经历了一场“性亚文化的主流化”浪潮:欧美现象级畅销小说《五十度灰》三部曲售出数千万册,改编电影全球热映,让“SM”“调教”之类话题走出小黑屋,被千万观众所谈论。流行音乐中也频频出现BDSM的隐喻,从蕾哈娜直白的《S.M.》 (“chains and whips excite me”) 到流行歌手在歌词中玩味 “Daddy”“受虐”等字眼,这些暗示不断刺激着大众的感官,降低了相关词汇的陌生感。可以说,影视音乐在潜移默化中为BDSM词汇铺了路:大众可能没亲身接触过BDSM,但通过电影歌曲早已对其术语耳熟能详。

例如,二次元文化中常见的“魅魔”角色形象进一步促进了相关词语的出圈。图中所示的魅魔(Succubus)动漫形象便是典型一例:在游戏、动画中,魅魔通常被描绘成性感又具有魅惑力量的女性恶魔,是不少宅文化作品里的角色设定。这类角色大量涌现在ACG作品里(例如《恶魔高校DxD》《OVERLORD》等都有知名的魅魔角色),使“魅魔”一词对于动漫迷来说毫不陌生。随着二次元文化与主流娱乐的界限日渐模糊,不少非ACG圈的网友也通过表情包、Cosplay等认识了“魅魔”这种人物标签。当网友用“今天谁谁谁好妖艳,简直魅魔”来评论时,大家都能意会其夸张调侃的意味,而不会真的视作禁忌。

偶像饭圈文化也在无形中推广着类似概念。粉丝们喜欢用萌化的动物或角色来对应自己的爱豆形象,被称作“X塑”。其中,“狗塑”尤其流行——许多粉丝喜欢称憨厚可爱的男明星为“大型犬”“柴犬男友”,P图把偶像和狗狗融合,称自己是“某某的狗”以示亲昵。这实际上是将宠物play的元素进行了大众娱乐化处理:没有人真的在意这里的“狗”有性隐喻,大家看到的只是可爱的互动。这种风潮甚至反向影响艺人本人,越来越多偶像在综艺中乐于展示“小奶狗”般乖巧听话的一面来取悦粉丝。“小奶狗”“小猫咪”等等称呼充斥弹幕和微博超话,等于把BDSM里的宠物角色语言变成了一种卖萌人设,进一步侵入主流话语体系。

不只是在东方文化圈,西方流行文化对BDSM语言的推波助澜同样明显。欧美明星和网红大胆拥抱“Daddy”称号的例子俯拾皆是:2014年歌手Lorde曾在推特上称呼金·卡戴珊为“Mom”(妈),此举被视为开创了把偶像叫爸妈的先河,引发粉丝争相效仿。美国《GQ》杂志统计过推特上的“五大明星爸爸”,流行歌手泽恩·马利克(Zayn Malik)因粉丝爱称其为“Zaddy”而高居榜首。流量偶像被称“XX Daddy”已是见怪不怪,就连迪士尼影片《曼达洛人》男主佩德罗·帕斯卡也在网上获封“大众情人爸爸”。这些都体现了主流娱乐对BDSM称谓的戏仿引用——当顶流明星和影视角色身上带有这些“亚文化标签”时,相关词汇自然更加堂而皇之地被大众使用和讨论。归根结底,大众娱乐和二次元文化充当了桥梁,将BDSM词汇从小圈子的地下带到了聚光灯下:借由小说影视、动漫游戏、偶像综艺等载体,这些词被巧妙地包装润色,频繁地隐现于流行内容之中。当观众在娱乐中一次次遇见这些词汇时,潜移默化间便接受了它们的存在——等到在社交媒体上看到他人用“Daddy”或“魅魔”来搞笑时,也就见怪不怪,会心一笑了。

身份表达、边缘文化主流化与匿名空间心理机制

BDSM词汇流行的背后,还蕴含着一系列社会文化心理机制的作用,包括年轻人对身份表达的追求、边缘文化的主流化趋势,以及匿名网络空间所给予的言论自由。

首先,角色语言作为身份表达满足了人们的心理诉求。在现代社会,个体比过去更渴望凸显独特的身份和情感归属。BDSM词汇恰好提供了一种新颖的自我标签。有人在朋友圈签名自称“傲娇小猫咪”,是在用可爱的方式表达自己黏人又需要关爱的性格;有人半真半假地在交友档案写“寻找我的Dom”,则是表露出向往被照顾、崇拜强者的内心。即便是喊别人“爸爸”这样的行为,其中也隐含了某种关系定位的表达:或是表达崇拜感激(把对方视作靠山),或是自我矮化撒娇(扮演听话孩子)。正如有学者指出,青年亚文化中蕴含着对既有秩序的反抗和消解,戏称客户为“客户爸爸”等用语虽带自嘲成分,但更多是年轻人对权力关系的不满与无奈,是典型的“丧文化”表达。通过这种语词上的角色扮演,年轻人找到了宣泄情绪和表达态度的出口。

其次,曾经的小圈子隐语流行,折射出边缘文化主流化的趋势。许多文化现象的发展轨迹都是从地下走向地上,BDSM语言也不例外。过去属于边缘次文化的诸多元素,近年纷纷为大众文化所借鉴、同化。从「虐恋」主题电影的全球卖座,到流行时尚中铆钉皮革、“项圈”风的盛行,再到各类综艺大胆谈性话题,都在宣告着:BDSM等曾被视作边缘猎奇的文化,正在被主流社会重新评估和接受。这种污名的消解降低了公众对相关词汇的心理屏障。如心理学家Justin Lehmiller所言,“性癖好被主流化和污名减少,创造了更多探索机会”——当大家不再对BDSM闻之色变,这些词汇进入日常也就不再违和。此外,主流视角对边缘文化的戏剧化处理(例如将其包装为猎奇卖点或幽默元素)也让大众更容易消化。东北雨姐事件中网友创造“电子魅魔”这种荒诞人设,就是一种把边缘要素娱乐化、大众化的尝试。可以说,BDSM词汇流行本身就是边缘文化融入主流的一个缩影。

最后,不可忽视的是匿名网络空间赋予的自由,为这些词汇的传播提供了温床。在现实中,人们往往有所顾忌,不敢公开说出出格的词语;而网络的匿名性降低了表达的风险,用户可以在虚拟身份掩护下大胆尝试各种语言。在网上,“在现实中没法自由地说的脏话和荒诞事,网友们找到了一个宣泄口”。正是因为这种相对无后果的环境,像“Daddy”这样的称呼才得以突破礼俗束缚,大行其道——反正大家都是玩梗,没有人当真认你真把谁当爹。同理,“小狗”“主人”等称谓在匿名语境下也成了一种角色扮演的游戏,参与者并不觉得有失体面,反而乐在其中。这种“假面狂欢”式的语言游戏正契合了互联网时代大众的心理需要:一方面满足了猎奇和刺激感(说点擦边的话找乐子),另一方面又能在需要时迅速撇清(“别当真,我只是开玩笑”),进退自如。

更进一步看,心理阈值提升和审丑趣味也是驱动因素之一。现代网民见多识广,为获得新鲜感,不断追求更出格的梗和语言刺激。当普通的流行语已无法满足时,从边缘文化借词用典反而显得有创意、有看点。使用 BDSM 词汇正好提供了这种低门槛的刺激:一个眼生刺激的词就能瞬间吸引眼球,却又未至于违法违规——在道德安全范围内获得了不一样的快感。久而久之,网民的整体接受度被训练得越来越高,“万物皆可梗,万物皆可萌,万物皆可黄”的心态也就形成了。这种集体心理氛围,让BDSM词汇从少数人的秘语变成了多数人的俏皮话:因为听者有心理准备,说者无心理负担,语言的边界被大大拓展了。

结语

从以上分析可以看出,BDSM词汇之所以能越来越频繁地登上社交媒体的舞台,是多重因素综合作用的结果。社交平台的快速传播机制,使小众暗语演化为全民娱乐的模因;网络语境对语言的再创造,将露骨隐晦的词汇进行软化包装,降低了传播阻力;Z世代更开放包容的性态度,则提供了广阔的受众基础;主流娱乐与二次元文化的推波助澜,持续为这些词背书并强化其曝光度;而隐藏在幕后的身份表达欲望、边缘文化上位、匿名空间纵容等心理机制,更是为这股潮流提供了深层动能。

语言从来都是社会的镜子。BDSM词汇的流行,折射出当代年轻人对身份和关系的新理解,也反映出大众文化边界的扩张与审查尺度的演变。当“Daddy”不再只是父亲、“小狗”不再只是动物、“魅魔”不再只是魔鬼,它们承载的是这个时代独特的文化趣味与心理诉求。当然,我们在乐于见到语言更加丰富多元的同时,也需要警惕其中可能的过度低俗化倾向——正如有评论所言,语言的流行不应以失去基本的雅致为代价。但总体而言,这些曾经的小圈子词汇走入大众视野,是社会开放度提高和文化融合加深的体现。

当下,BDSM词汇已然成为社交网络上一道独特的风景。在弹幕里、评论区,我们可以看到年轻人以轻松调侃的方式使用这些词语,或搞笑,或卖萌,或表达认同。这种亦庄亦谐的用语方式,本身就是时代心态的写照:一代人在严肃与戏谑之间寻找平衡,在传统与前卫之间碰撞出新语言火花。可以预见,随着网络文化继续演进,会有更多过去的边缘语言涌现为新的流行语。对于这一现象,我们大可一笑置之,欣赏其幽默创意的一面;也可保持观察和思考,审视其背后的文化心态。不论如何,这场由社交媒体催化的语言变革仍在进行,而BDSM词汇出圈的故事,正是其中精彩的一页。

参考文献:

【35】 周作鬼. 年轻人,不要随便叫别人“爸爸”! 新华每日电讯. 2017.

【42】 游戏动力VGN. 被抽象文化调教的女网红,正在成为新的“电子魅魔”. 腾讯新闻. 2025.

【37】 973游戏网. 我们这里有魅魔梗出处含义介绍. 2022.

【14】 曾上沅. 当习惯了“小奶狗”式不雅称谓,我们离正常的公共空间就越远. 新京报沸腾. 2018.

【6】 新知杂货站. 为什么「叫爸爸」一词会让你想歪?. 搜狐号. 2017.

【17】 周作鬼. 年轻人,不要随便叫别人“爸爸”!. 新周刊. 2017.

【19】 周作鬼. 年轻人,不要随便叫别人“爸爸”!. 新周刊. 2017.

【29】 跳海大院. 为什么现在那么多人喜欢自称小狗?. 新浪网. 2022.

【22】 Justin Lehmiller. Why Gen Z Is the Kinkiest Generation Yet. Psychology Today. 2024.

【30】 郭亨宇. Z世代的独身主义:为了自己,选择禁欲. 澎湃新闻·全现在. 2021.

【36】 Justin Lehmiller. Why Gen Z Is the Kinkiest Generation Yet. Psychology Today. 2024.

年轻人,不要随便叫别人“爸爸”!

我们这里有魅魔是什么梗-抖音我们这里有魅魔梗出处含义介绍

被抽象文化调教的女网红,正在成为新的“电子魅魔”_腾讯新闻

当习惯了“小奶狗”式不雅称谓,我们离正常的公共空间就越远

为什么「叫爸爸」一词会让你想歪?

为什么现在那么多人喜欢自称小狗?

Why Gen Z Is the Kinkiest Generation Yet | Psychology Today

Z世代的独身主义:为了自己,选择禁欲_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper

魅魔是什么网络用语 – 抖音